Beim kunstpädagogischen „Doppelkongress: Kunst, Geschichte, Unterricht“ hielt ich am 23. März 2018 in Leipzig den Eröffnungsvortrag unter dem Titel „Kunst jenseits der Kunstgeschichte. Über zeitgenössische Aneignungspraktiken“.

Ausgangspunkt des Vortrags ist die Diagnose, dass der lange gültige Rezeptionsrahmen von Kunst, den die Idee einer Kunstgeschichte geliefert hat, an Relevanz verliert: Ein Leonardo zugeschriebenes Gemälde wird in einer Auktion für ‚Post-War and Contemporary Art‘ versteigert, Damien Hirst schafft Arbeiten, die eine fiktive neue Kunstgeschichte als Rahmen haben, Jeff Koons lässt beliebig Werke verschiedener Jahrhunderte nachmalen. Sprach Hans Belting schon vor mehr als zwanzig Jahren vom „Ende der Kunstgeschichte“ und reflektierte damit ein postmodernes Weltverhältnis, so gibt es mittlerweile eine vielfältige Praxis eines Umgangs mit Kunst jenseits kunsthistorischer Orientierungsweisen. Dies ist nicht nur am Kunstmarkt, sondern mindestens genauso bei Großereignissen wie Biennalen, ja generell bei kuratierter Kunst zu beobachten. Und generell gilt: Überall, wo Globalisierung stattfindet, erweist sich die Idee einer Kunstgeschichte als bloß westliche Konvention – und wird zugunsten anderer Kategorien aufgegeben. – So wie es für Artfefakte, die vor dem Zeitalter der Kunstgeschichtsschreibung entstanden sind, eine Zäsur bedeutet hat, als sie im Zuge der Musealisierung als Teile der Kunstgeschichte angesehen wurden, so ist es nun an der Zeit, zu fragen, was von Werken, die innerhalb einer Logik der Kunstgeschichte entstanden sind, bleiben wird, wenn sie zunehmend jenseits davon wahrgenommen werden.

Ausgangspunkt des Vortrags ist die Diagnose, dass der lange gültige Rezeptionsrahmen von Kunst, den die Idee einer Kunstgeschichte geliefert hat, an Relevanz verliert: Ein Leonardo zugeschriebenes Gemälde wird in einer Auktion für ‚Post-War and Contemporary Art‘ versteigert, Damien Hirst schafft Arbeiten, die eine fiktive neue Kunstgeschichte als Rahmen haben, Jeff Koons lässt beliebig Werke verschiedener Jahrhunderte nachmalen. Sprach Hans Belting schon vor mehr als zwanzig Jahren vom „Ende der Kunstgeschichte“ und reflektierte damit ein postmodernes Weltverhältnis, so gibt es mittlerweile eine vielfältige Praxis eines Umgangs mit Kunst jenseits kunsthistorischer Orientierungsweisen. Dies ist nicht nur am Kunstmarkt, sondern mindestens genauso bei Großereignissen wie Biennalen, ja generell bei kuratierter Kunst zu beobachten. Und generell gilt: Überall, wo Globalisierung stattfindet, erweist sich die Idee einer Kunstgeschichte als bloß westliche Konvention – und wird zugunsten anderer Kategorien aufgegeben. – So wie es für Artfefakte, die vor dem Zeitalter der Kunstgeschichtsschreibung entstanden sind, eine Zäsur bedeutet hat, als sie im Zuge der Musealisierung als Teile der Kunstgeschichte angesehen wurden, so ist es nun an der Zeit, zu fragen, was von Werken, die innerhalb einer Logik der Kunstgeschichte entstanden sind, bleiben wird, wenn sie zunehmend jenseits davon wahrgenommen werden.

Der Vortrag ist im folgenden nachzulesen:

Kunst jenseits der Kunstgeschichte

Über zeitgenössische Aneignungspraktiken

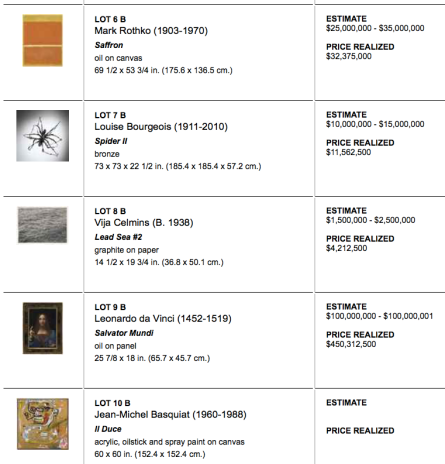

Das Bemerkenswerteste an der Versteigerung des Leonardo da Vinci zugeschriebenen Gemäldes „Salvator Mundi“ im November 2017 bei Christie’s in New York war nicht der erzielte Rekordpreis. Zwar lagen die mehr als 450 Millionen Dollar angeblich sogar weit über den optimistischsten Erwartungen des Auktionshauses, aber provokanter und vermutlich auch folgenreicher als diese Summe war die Platzierung des Gemäldes. So wurde es, obwohl um das Jahr 1500 entstanden, in einer Auktion für „Post-War and Contemporary Art“ versteigert. Es kam nach Werken von Mark Rothko, Louise Bourgeois und Vija Celmins und vor einer Arbeit von Jean-Michel Basquiat unter den Hammer. Dabei fand nur zwei Wochen zuvor vom selben Auktionshaus in derselben Stadt eine Auktion der Rubrik „Old Masters“ statt. Warum also wurde der Leonardo nicht dort angeboten?

Ein Blick auf die Auktionsergebnisse liefert entscheidende Hinweise. So erzielten von 62 versteigerten Werken bei der „Old Masters“-Auktion nur zwei einen Preis von über einer Million, ein Gemälde von Elisabeth-Louise Vigée Le Brun und eines von John Constable.[1] Selbst Werke bekannter Künstler – Jean-Baptiste Greuze, Joshua Reynolds oder Francesco Guardi – blieben hingegen weit unter solchen Summen. Bei der Auktion „Post-War and Contemporary Art“ wurden dagegen 44 von 49 Werken zu einem mindestens siebenstelligen Preis auktioniert; neun erzielten sogar mehr als zehn Millionen Dollar.[2] Der Markt für moderne und zeitgenössische Kunst ist somit viel potenter, auf ihm geht es um die ganz großen Summen. Der Grund dafür besteht darin, dass dieser Markt in hohem Grad globalisiert ist. Während sich für die Alten Meister vor allem hochspezialisierte Sammler sowie Museen des Westens interessieren, wird moderne und zeitgenössische Kunst weltweit gesammelt – und das nicht nur von Kennern, sondern gerade auch von Menschen, die sie als eines der wirkungsvollsten Status- und Distinktionssymbole schätzen. Bei Superreichen gehört es mittlerweile geradezu zum Verhaltenskodex, viel Geld für moderne Kunst auszugeben – in Asien nicht anders als in der arabischen Welt, in Südamerika oder im Westen.

Das erklärt, warum ein Auktionshaus auf die Idee kommen kann, auch ein nicht-modernes Werk auf dem Markt zu offerieren, auf dem mehr Geld als irgendwo sonst in Umlauf ist. Doch wieso konnte Christie’s damit im Fall des Leonardo Erfolg haben? Und wieso hat diese Platzierung nicht einmal für Aufregung oder kontroverse Debatten gesorgt?

Auch dafür besteht der Grund darin, dass der Markt, auf dem der Leonardo zur Versteigerung angeboten wurde, in hohem Maß globalisiert ist. Das bedeutet nämlich, dass viele seiner Akteure nicht mit einem westlich sozialisierten Begriff von Kunstgeschichte darauf blicken. Statt darin zuerst etwas Altes, ein Werk der Renaissance oder ein Bild christlicher Ikonographie der Vorreformationszeit zu sehen, ist der Leonardo für sie primär das Produkt eines berühmten Künstlers, ja eines Stars. Dass Leonardo heute so prominent – gleichsam ein Super-Label – ist, lässt auch alles, was von ihm stammt, als aktuell – als Teil dieses Super-Labels – erscheinen. Der Unterschied zwischen Leonardo, Warhol und Rothko ist nicht größer als der zwischen Chanel, Gucci und Prada, die ihrerseits als berühmte zeitgenössische Marken gelten, egal wie lange ihre Gründer schon tot sind. Warum sollte es also nicht einen Leonardo auf einer Auktion für zeitgenössische Kunst geben?

Dass Christie’s im November 2017 erstmals ein Werk alter Kunst als zeitgenössisch auktioniert hat, markiert insofern eine Zäsur, als damit die spezifisch westliche Logik, wonach Kunstwerke immer und vor allem anderen Teil einer Kunstgeschichte sind, für überholt erklärt wurde. Vielmehr erkannten die Verantwortlichen des Auktionshauses an, dass nur noch eine Minderheit derer, die sich für Werke berühmter Künstler interessieren, dies aus kunsthistorischen Gründen tut, für die Mehrheit hingegen die Kategorien der Kunstgeschichte irrelevant oder höchstens am Rande bedeutsam sind. Christie’s war also konsequent mit seiner Entscheidung – und es wäre umgekehrt sogar als besserwisserisch, gar als eine Form von westlichem Kulturchauvinismus interpretierbar gewesen, hätte man das Gemälde des Super-Labels Leonardo nur wegen seines Alters der Kategorie „Old Masters“ zugeordnet.

Vermutlich macht das Vorgehen von Christie’s Schule; vielleicht werden bald sogar Klassifizierungen wie „Old Masters“ und „Post-War and Contemporary Art“ ganz aufgegeben und durch andere ersetzt. Warum sollte die Entstehungszeit noch ein Leitkriterium sein, wenn es nicht mehr um die historische Einordnung von Werken geht? Im nächsten Schritt bräuchte man die Artefakte auch nicht mehr nach Kulturen zu unterscheiden, und Differenzierungen wie etwa zwischen Kunst und Design verlieren ebenfalls an Sinn. Erste Anzeichen dafür gibt es bereits.

Nur einen Tag nach der Leonardo-Versteigerung kam bei Sotheby’s ein Ferrari unter den Hammer, mit dem Michael Schumacher 2001 den Formel 1-Grand Prix in Monaco gewonnen hatte – und das ebenfalls in der Auktion mit den potentesten Bietern, also unter der Rubrik „Contemporary Art“. Das Auto brachte rund 7,5 Millionen Dollar – und damit sogar mehr als die direkt benachbarten Lose, Werke von Andy Warhol, Robert Indiana und Ed Ruscha. Hier ist noch offensichtlicher als im Fall des Leonardo, dass für einen guten Preis vor allem die Prominenz – und Provenienz – des Artefakts zählt; je größer der Starkultfaktor einer Marke ist, desto mehr Geld wird lockergemacht.

Für viele bedarf es noch eines Umdenkens, um akzeptieren zu können, dass die Auktionshäuser nicht leichtfertig oder bloß effekthascherisch agieren, wenn sie alte Kunst oder Autos unter moderne und zeitgenössische Kunst mischen. Andere hingegen haben schon vor Jahrzehnten reflektiert, dass die Globalisierung zwangsläufig zu einer Relativierung der Kategorien einzelner Kulturen führt, im Fall des Westens also sowohl der Begriff von Kunst wie auch deren Historisierung an Bedeutung verlieren. So stellte Hans Belting bereits 1983 ein „Ende der Kunstgeschichte“ in Aussicht, und 1995 präzisierte er seine These nochmals nachdrücklich. Entstehe im Zuge „einer globalen Kultur“ so etwas wie eine „Weltkunst“, dann werde von dieser „die Kunstgeschichte, als ein Produkt europäischer Kultur, in die Schranken gefordert“.[3] Weiter schreibt Belting: „Die sogenannte Geschichte der Kunst war immer eine solche der europäischen Kunst, in der trotz aller nationalen Identitäten die Hegemonie Europas unbestritten war. Aber dieses schöne Bild ruft heute den Widerspruch all jener hervor, die sich in ihm nicht mehr vertreten fühlen. […] Auch die sogenannte Weltkunstgeschichte, in der alle Erdteile und Kulturen vertreten sind, meldet inzwischen ihre Ansprüche an, die, so berechtigt sie sind, nur zur Auflösung der Kunstgeschichte alten Stils beitragen werden.“[4]

So sehr Belting für seinen Weitblick zu bewundern ist, so wenig würde man seine Behauptungen und Prognosen heute jedoch noch genauso formulieren. Wenn er damals „Widerspruch“ und „Ansprüche“ derer konstatierte, die sich durch einen genuin europäischen Kunstbegriff nicht repräsentiert fühlen, dann stand dies unter dem Eindruck lebhafter Debatten über die Postmoderne. Mit dieser entstand überhaupt erst ein Bewusstsein dafür, wie unsensibel und einseitig viele Begriffe und Narrative angelegt waren. Entsprechend kam es nicht nur zur Forderung, die herrschenden Kategorien zu dekonstruieren, sondern mindestens ebenso sehr zu dem Bemühen, die Diskurse zu pluralisieren und auf diese Weise hegemoniales Denken zu überwinden. In Beltings Formulierungen spiegelt sich somit ein für die Postmoderne typisches emanzipatorisches Ethos, während die beschriebenen Manöver des heutigen Auktionshandels ohne programmatische Begründung auskommen und eher als pragmatische Reaktion auf die faktisch vollzogene Globalisierung denn als reflektiert postkoloniale Geste anzusehen sind.

Auch in anderer Hinsicht stellen sich die Verhältnisse heute nicht so dar, wie Belting es vermutet hatte. Rechnete er damit, dass die westliche Art von Kunstgeschichtsschreibung immer mehr erweitert würde, bis man schließlich zu einer „Weltkunstgeschichte“ gelangen könnte, so erweist sich mittlerweile schon allein die Idee, Gattungen von Artefakten in geschichtlichen Abfolgen zu denken und eine Geschichte im Singular in den Blick zu nehmen, als typisch westlich. Eine Weltkunstgeschichte wäre demzufolge genauso einseitig wie eine Geschichte europäischer Kunst, während sich die globalisierte Welt dadurch auszeichnet, dass geschichtsspezifische Kategorien generell höchstens noch eine untergeordnete Rolle spielen.

Mochten westliche Theoretiker in den 1990er Jahren noch geglaubt haben, dass Globalisierung bedeute, sie könnten ihre eigenen Kategorien in leicht modifizierter Weise zum Weltmaßstab erheben, so zeigt sich mittlerweile zunehmend, dass der Westen genauso durch die Standards anderer Kulturen verändert wird. Nicht nur Christie’s und Sotheby’s beginnen ihre Klassifizierungen aufzubrechen, sondern auch sonst gibt es immer mehr Belege dafür, dass das „Ende der Kunstgeschichte“ ein Ende von geschichtlichem Denken überhaupt bedeutet. Nicht zuletzt westliche Künstler treten inzwischen vermehrt mit Werkformen in Erscheinung, die davon zeugen, dass sie von einer Idee von Kunstgeschichte Abschied genommen haben.

Ein markantes Beispiel dafür lieferte Damien Hirst 2017, als er seine Ausstellung „Treasures of the Wreck of the Unbelievable“ in der Fondation Pinault in Venedig ausschließlich mit Arbeiten bestückte, die vorgeben, aus dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus zu stammen: Sie seien das Eigentum eines freigelassenen und reich gewordenen Sklaven gewesen, als Fracht auf einem Schiff untergegangen und erst jetzt geborgen. Vieles ist aus Bronze, das meiste figürlich: Sujets diverser damaliger Kulturen und Mythologien, von Hermaphroditen über griechische Gottheiten bis zu ägyptischen Pharaonen, Einhörnern und sogar einem Buddha – all das patiniert oder überwuchert, als habe es wirklich sehr lange unter Wasser gelegen. Ein Netflix-Film ergänzt die Inszenierung noch und soll das Publikum im Glauben bestärken, Hirst habe die Stücke tatsächlich wie ein Meeresarchäologe entdeckt und dann mit viel Forschungs-Knowhow an Land gezogen.

Tatsächlich aber wurden die Stücke von Hirst selbst in Auftrag gegeben. Er erzählt also eine rein fiktive Geschichte. Und die Artefakte sind allein danach ausgerichtet, dass sie in die ausgedachte Welt von vor fast zweitausend Jahren passen. Hirst macht somit etwas Ähnliches wie ein Regisseur, der einen Historien- oder Fantasy-Film dreht: Er schafft einen ganz eigenen Bezugsrahmen. Gastgeber François Pinault bringt es auf den Punkt, wenn er feststellt, die Werke passten „in keine konventionelle ästhetische Kategorie und in keine kanonische Struktur“ („the works do not fit into any conventional aesthetic category or canonical structure“).[5] Mit anderen Worten: Hirst interessiert sich nicht für die Kunst und ihre Geschichte, sondern allein für seine eigene Abenteuererzählung. Anders als Künstler vor ihm, egal ob im 16. oder im 20. Jahrhundert, versucht er nicht, mit seinen Werken eine Tradition fortzusetzen oder zu dementieren, sich im Vergleich mit vorangehenden Künstlern als originell, provokant oder beeinflusst zu erweisen oder einen neuen Stil zu begründen. Seltsam unpassend – geradezu als Kategorienfehler – erschiene es daher, würde man einzelne seiner Skulpturen aus der Ausstellung in Venedig mit Werken anderer Bildhauer vergleichen, um daraus abzuleiten, welche formalen Fragen sich Hirst gestellt hat oder wie er mit klassischen Themen der Kunst – Materialgerechtigkeit, Abstraktionsprozessen, Ikonografien – umgegangen ist. Das alles würde den Großteil derer, die einzelne Arbeiten der Ausstellung kaufen, auch kaum interessieren. Sie geben ihr Geld nicht aus, um einen Künstler zu würdigen, der eine spezifische Stellung in der Kunstgeschichte besitzt, sondern um ein Stück aus der Kollektion einer besonders teuren und glamourösen Marke ihr Eigen nennen zu können.

Auch Jeff Koons ignoriert in seinen Arbeiten der letzten Jahre demonstrativ Geschichte. So lässt er unter dem Serientitel „Gazing Ball Paintings“ berühmte Werke verschiedener Epochen exakt nachmalen und implementiert in sie dann jeweils eine blaue Glaskugel. Damit macht er einerseits deutlich, selbst nicht mehr den Anspruch zu verfolgen, eine Geschichte der Kunst fortzuschreiben, andererseits versieht er die Kopien mit einem ihnen allen gemeinsamen Dingsymbol und markiert sie so als Teile der Marke ‚Jeff Koons’. Für Sammler, die nicht gerade aus Europa kommen, ist es vermutlich kein allzu großer kategorialer Unterschied, ob sie einen Leonardo als zeitgenössische Kunst bei Christie’s sehen oder ein Leonardo-Motiv als Paraphrase eines zeitgenössischen Star-Künstlers angeboten bekommen. Beides sind prominente Markenprodukte.

Einige der Motive, die Koons als kopierte Unikate verkauft, gibt es von ihm zugleich in größeren Editionen, die er zusammen mit Louis Vuitton auf den Markt bringt. Dann sind die Bilder auf Handtaschen oder Rucksäcke appliziert. Wie sich im 17. Jahrhundert in Antwerpen die Werkstätten von Rubens und Jan Brueghel zusammentaten, um gemeinsam Gemälde von Maria im Blumenkranz zu fabrizieren, sind es heute also ein Künstler und ein Luxuswarenproduzent, die als zwei starke Marken gemeinsam auftreten und damit ein doppelt glamouröses Produkt anbieten. Jedes Label profitiert vom Image des anderen, und zugleich können die noch etwas schwerfälligen, an westliche Kunsttraditionen gewohnten Rezipienten an diesem Beispiel üben, Koons nicht länger an Kategorien der Kunst und ihrer Geschichte – an Kriterien wie Originalität oder Weltveränderung – zu messen. Auf den Taschen sind die Initialen von Koons sogar nach dem Vorbild des Logos von Louis Vuitton aufgedruckt, was seine Verwandlung von einem Künstler in eine Marke auf den Punkt bringt: Aus jemandem, der in seinen ersten Arbeiten noch einen spezifisch westlichen Kunstbegriff reflektiert und fortgeschrieben hat, ist ein Produzent von Luxusgütern geworden, die einer globalen Konsumlogik entsprechen.

Doch ist eine derartige Abkehr von der Kunstgeschichte nicht nur typisch für die Bereiche des Marktes, auf denen es um viel Geld von Globalisierungsgewinnern geht? Ist das also nicht bloß ein kleines Segment, das gleichsam aus dem Feld der Kunst herauswächst und sich vielleicht bald ganz davon löst, während man es sonst mit Künstlern, Kuratorinnen, Sammlerinnen, Theoretikern und Rezipientinnen zu tun hat, die nach wie vor Wert darauf legen, dass das, womit sie sich beschäftigen, Kunst ist und nichts anderes?

Blickt man jedoch etwas genauer auf die Bereiche des Kunstbetriebs, die abgesehen von den durch hohe Preise definierten Künstlermarken aktuell am meisten Aufmerksamkeit bekommen, stellt man fest, dass Kategorien historischen Denkens auch hier keine entscheidende Rolle mehr spielen. Ob es sich um Biennalen oder andere kuratierte Großereignisse oder um diverse Formen von Kunstaktivismus handelt, der auf den Straßen und in den Sozialen Medien seine Orte hat, macht dabei keinen Unterschied: Überall geht es um vieles – um große Themen, um politische Konflikte, soziale Probleme, um Gewalt und Unterdrückung, aber nicht um kunstspezifische Fragen, nicht um kunsthistorische Genealogien, nicht um formale Auseinandersetzungen, nicht um einen Begriff von Werk.

Wiederum ist dieses Phänomen nicht schlagartig eingetreten und wurde seinerseits sogar schon lange reflektiert. Man denke an die Jahre nach 1968, als bereits umstritten war, ob man als Künstler überhaupt noch autonome Kunst machen dürfe – oder ob das angesichts der vielen großen politischen Brennpunkte nicht eine nutzlos-dekadente Angelegenheit geworden sei: Muss denn nicht jede künstlerische und gestalterische Fähigkeit in den Dienst einer guten Sache gestellt werden? Ist es nicht sogar unverantwortlich und unmoralisch, sich eitel um eine besondere Stellung in der Kunstgeschichte zu bemühen, während anderswo Menschen gefoltert werden, Kinder verhungern, Arbeiter ausgebeutet werden, die soziale Ungleichheit größer und größer wird?

Jörg Immerndorff hat das Dilemma seiner Generation in einer Reihe von Gemälden zum Thema gemacht, etwa in „Wo stehst Du mit Deiner Kunst, Kollege?“ aus dem Jahr 1973. Ein Künstler, der in seinem Atelier sitzt und sich bei seiner Arbeit ausschließlich an anderen Strömungen der Kunst orientiert, wird bei seiner einsam-konzentrierten Tätigkeit gestört: Ein anderer Mann, als Kollege offenbar ebenfalls Künstler, reißt die Tür auf und gibt den Blick frei auf eine Straße, auf der gerade gegen Lohnraub und Unterdrückung demonstriert wird. Die Botschaft ist klar: Statt über eine kunsthistorisch stimmige Weiterführung von Pop- oder Op-Art nachzudenken, sollte ein Künstler seine Begabung lieber dafür verwenden, Transparente zu malen und Protestkundgebungen zu organisieren. Doch dass Immendorff diese Botschaft in einem Gemälde – in einer klassischen Kunstgattung – formuliert, also selbst gerade nicht auf die Straße geht, verdeutlicht den Zwiespalt, in dem er und viele andere sich befanden. Sie hingen noch an der Kunst als Kunst, wollten als Künstler und in der Kunstgeschichte eine Rolle spielen, bestenfalls eine neue Strömung, einen neuen Stil etablieren, zugleich aber fühlten sie sich zu politischer Einmischung verpflichtet.

Heute hingegen existiert dieses Dilemma nicht mehr. Viele Künstler haben kein Problem mehr damit, dass vielerorts vor allem zählt, wie politisch ihre Arbeit ist und welche Haltung sie an den Tag legen. Dass sie sich selbst nicht mehr über kunstspezifische Fragen – über Stil- und Werkbegriffe – definieren, empfinden sie nicht als Verzicht oder als Tribut an ihre politisch-moralische Verantwortung, und tatsächlich müssen sie deshalb auch nicht mehr die angestammten Institutionen des Kunstbetriebs verlassen. Im Gegenteil interessieren sich Kuratorinnen und Jurys staatlicher Kunstförderung gerade für Künstler und Künstlerinnen, die politisch Farbe bekennen statt über die künstlerische Autonomie zu reflektieren. Wer hingegen wie der Maler bei Immendorff die eigene Kunst nach wie vor aus der Kunstgeschichte heraus zu legitimieren versucht, droht ins Abseits zu geraten. Da reißt niemand mehr die Tür auf, sondern man wird zur Randfigur, der nichts mehr zugetraut wird.

Allerdings gibt es noch einige, denen bewusst ist, wie stark sich die Kategorien, die bei großen Kunstereignissen zählen, verändert haben. Vor allem im Zuge der documenta 14 (2017) gab es etliche Stimmen wie die der österreichischen Kunstkritikerin Sabine B. Vogel, die beklagte, es sei dort zwar „viel Engagiertes ausgestellt“ worden, „aber kaum Kunst im kunsthistorischen Sinn“.[6] Und Kolja Reichert konstatierte, ebenfalls im Blick auf aktuelle Großausstellungen, die Kuratoren hätten in den zwei letzten Jahrzehnten „das Sprechen über Kunst verlernt“.[7]

Genau betrachtet passierte bei der documenta 14 sogar dasselbe wie bei Christie’s. So gab es in Kassel (in geringerem Umfang schon davor in Athen) viele Werke aus vergangenen Zeiten und Epochen, obwohl eine Documenta eigentlich den Anspruch hat, einen Überblick über das jeweils aktuelle Kunstgeschehen zu liefern. Und auch hier kann man die enthistorisierte Präsentation der Kunst als Globalisierungsfolge beschreiben. So sind die meisten jüngeren Kuratoren – wie auch Adam Szymzcyk, Chef-Kurator der documenta 14 – so stark durch postmoderne und postkoloniale Diskurse geprägt, dass sie auf Distanz zu westlich dominierten Begriffen von Kunst und Geschichte gehen. Für sie ist es wichtig, ja ein Akt der Gerechtigkeit, genauso Arbeiten von Vertretern nicht-westlicher Kulturen zu zeigen und den bisherigen kunsthistorischen Kanon – letztlich also die herkömmliche Geschichte der Kunst selbst – zu ignorieren. Globalisierung heißt bei ihnen – anders als auf den Hot Spots des Kunstmarkts, wo vor allem noch Westliches in andere Kontinente exportiert wird –, Artefakte von überall her in die westlichen Kunstinstitutionen zu importieren. Traditionelle Kunstkriterien können hierbei von vornherein keine Rolle spielen; an ihre Stelle treten politische und moralische Gesichtspunkte, so dass sich als Exponat etwa qualifiziert, was eine Unterdrückungs- oder Minderheitenerfahrung zum Ausdruck bringt.

Auch diese Entwicklung war jedoch vorauszusehen. Zumindest sprach Hans Belting sie ebenfalls an, als der 1995 das „Ende der Kunstgeschichte“ diskutierte. Für ihn zeichnete sich bereits ab, dass mit der Relativierung des westlichen Kunstbegriffs „die Kunst der Minderheiten und besonders die Kunst der Frauen als neues Thema“ auftreten werde. Immer mehr Gruppen würden den Anspruch erheben, auch „Anteil“ an dem zu haben, was als Kunst verhandelt und ausgestellt wird, um daran „die eigene Identität ablesen“ zu können. So werde „der Streit um die ‚wahre’ Geschichte der Kunst in all den Ausstellungen ausgetragen, in denen wir das ‚entdecken’ sollen, was wir in den geschriebenen Kunstgeschichten nicht finden. Es sind Ausstellungen, die entweder von einzelnen Gesellschaftsgruppen veranstaltet werden oder darauf reagieren, ja auf ein solches Publikum reagieren“.[8]

Wiederum ist anzumerken, dass heute nicht mehr von einem „Streit um die ‚wahre’ Geschichte der Kunst“ die Rede sein kann, da sich die neu in den Diskurs tretenden Gruppen gar nicht vorrangig für ‚die’ Geschichte interessieren. Aber nicht nur insofern gehen die heutigen Verhältnisse über das hinaus, was Belting absehen konnte. So brauchen Ausstellungen über Minderheiten oder spezielle gesellschaftliche Gruppen auch nicht mehr von diesen selbst veranstaltet werden; vielmehr haben das die Kuratoren übernommen, womit sie nicht nur ihrerseits an Bedeutung und Macht gewonnen haben, sondern wodurch es überhaupt erst möglich wurde, die zentralen Orte und Veranstaltungen der Kunst – wie etwa die Documenta – zu verändern. Hier wird mittlerweile diversen Formen von Identitätspolitik eine Bühne gegeben, wobei es nicht genügt, Themen wie Unterdrückung und Gewalt an sich auszustellen; vielmehr kann erlittenes Unrecht höchstens dann gesühnt werden, wenn die Opfer in ihren eigenen Aussagen und Artefakten Raum bekommen.

Zu einem Kriterium für die Teilnahme an einer kuratierten Kunstveranstaltung ist somit eine möglichst extreme, von Diskriminierungen gekennzeichnete Biografie geworden. Sie ist wichtiger als eine kunsthistorisch begründete Besonderheit. Und soweit Sühne und Wiedergutmachung angestrebt sind, stehen auch nicht nur aktuelle Leiderfahrungen zur Debatte, sondern ist grundsätzlich alles, was bisher noch nicht angemessen repräsentiert war, dazu disponiert, ausgestellt zu werden. Es hieße, erneut ein Unrecht zu begehen, würde man Opfer aus früheren Zeiten gegenüber heutigen Opfern benachteiligen. Wenn auf der documenta 14 Artefakte aus dem 2. Jahrhundert nicht anders als aus dem 18. oder dem 20. Jahrhundert ausgestellt wurden, zeugt dies somit nicht nur davon, dass Kunstgeschichte als ein verbindlicher Rahmen ausgedient hat, es also nicht mehr darum geht, ob etwas in kunstshistorischer Hinsicht auf der Höhe der Zeit ist; vielmehr ist dies ebenso Folge einer Idee von Gerechtigkeit, der zufolge Unrecht nicht verjähren kann und auch längst Tote noch einen Anspruch darauf haben, zu Geltung zu gelangen.

Exemplarisch für die documenta 14 war etwa die prominente Position, die Lorenza Böttner eingeräumt bekam: mehrere größere Flächen in der Neuen Galerie in Kassel. Zwischen 1959 und 1994 lebend, vereinte Böttner zahlreiche Handicaps und Minderheitenerfahrungen in sich. Ausschließlich von ihnen ist auch auf der offiziellen Documenta-Website die Rede, auf der die Teilnehmer vorgestellt sind und ihre Auswahl begründet wird. Erwähnt wird (unter anderem) ein Unfall als Kind mit der Konsequenz einer doppelten Armamputation sowie im Weiteren einer „Internierung und Ausgrenzung“ als „Behinderter“, aber auch eine „weibliche Transgender-Position“, schließlich der Tod infolge einer HIV-Infektion. Böttner hinterließ eine Reihe von Fotos, ferner Mund- und Fußmalereien, in denen die eigene Lebenssituation – in einer Frauenrolle, ohne Arme – dargestellt wird.

Zwar wird auch erwähnt, Böttner habe verlangt, dass die „Mund- und Fußkunst […] von der Kunstgeschichte als Genre anerkannt werde“, doch bleibt unklar, was dieses Genre in kunstspezifischer Hinsicht auszeichnet. Weder der erläuternde Text noch die gezeigten Werke Böttners sind dazu geeignet, das Bild von Kunstgeschichte zu verändern oder zu erweitern. Ziel der kuratorischen Entscheidung war es aber auch nicht, einer Künstlerin endlich – posthum – vor der Kunstgeschichte Gerechtigkeit widerfahren zu lassen; vielmehr sollte jemand, der lebenslang, aus eigener Betroffenheit heraus, „aktiv gegen die Prozesse von Entsubjektivierung, Betreuung, Entmündigung, Internierung, Entsexualisierung und Kastration“ gekämpft hatte, eine späte Rehabilitation als institutionell und gesellschaftlich benachteiligte Person erfahren.[9] Zugleich sollte das Publikum durch Fallgeschichten wie die von Lorenza Böttner für vergleichbare Biografien sensibilisiert werden, so dass sich bestimmte Formen von Unrecht künftig vielleicht vermeiden oder zumindest mildern lassen.

Es hat sich gezeigt, dass die Kunstwelt in den letzten Jahrzehnten in doppelter Weise eine Globalisierung erfahren hat. In ihr ist diese als ökonomische Entwicklung und Marktphänomen genauso Realität wie als Folge postkolonialen Denkens. So wird Kunst jeweils nicht mehr im Kontext von Geschichte wahrgenommen, die als spezifisch westliche Erfindung – und als spezifisch westliches Machtinstrument – desavouiert ist, sondern entweder entsprechend ihrer Eignung als Markenprodukt bewertet oder aber zum Medium von Anklage oder Empörung. So wenig beides – die superteure, glamouröse Kunst einerseits und die politisierte Kunst andererseits – miteinander zu tun hat, so sehr kommt es darin überein, einen lange Zeit gültigen Kunstbegriff zu entkräften. Zwar mag es im Moment noch viele Künstler geben, die dem Paradigma autonomer Kunst und insofern auch einer Idee von Kunstgeschichte folgen und die höchstens – wie Immendorff 1973 – zweifeln, ob das noch genügt, aber sie haben es von Jahr zu Jahr schwerer, Aufmerksamkeit zu bekommen und ernst genommen zu werden. Welcher Kurator stellt sie noch aus? Welche Sammlerinnen, die auf Thrill, Status oder Rendite bedacht sind, interessieren sich noch für sie? Und was würde passieren, wenn sie ihr Kunstverständnis doch noch einmal offensiv artikulierten: wenn sie den Stellenwert formaler Fragen, einen Begriff von Originalität oder den Unterschied von freier und angewandter Kunst stark machen würden? Dort, wo Kunst teuer gehandelt wird, würde man ihnen wohl gar nicht zuhören, und dort, wo Kuratoren das Sagen haben, würde man ihnen deutlich machen, wie egozentrisch und unsensibel, wie privilegiert und verharmlosend sie seien, wenn sie angesichts von so viel Leid und Unterdrückung über Stilmittel, Ikonografien und ihre Position in der Kunstgeschichte reden wollten. So gerieten sie endgültig in die Defensive: zu Nischenexistenzen.

Daher ist nicht auszuschließen, dass der Typus des autonomen Künstlers tatsächlich verschwindet. Schon jetzt dürfte er nur noch für wenige derer, die ein Studium an einer Kunsthochschule beginnen, als Vorbild fungieren. Dazu ist er zu wenig präsent im Vergleich zu den Stars am Markt, den Lieblingen der Kuratoren und den Aktivisten im öffentlichen Raum. Auch hier im Westen dürfte also erstmals eine Künstlergeneration heranwachsen, die das, was sie macht, zwar nach wie vor als Kunst begreift, dabei aber ohne den in den letzten Jahrhunderten üblichen, ja selbstverständlichen Begriff von Kunst agiert. Wer die Kunstgeschichte nicht mehr als Referenz hat, braucht aber auch nicht die Sorge zu haben, zu wenig eigenständig zu sein oder hinter einen Standard zurückzufallen. Künstlernamen aus der Vergangenheit fungieren dann höchstens noch als Pool für unverbindliche Assoziationen, mit denen man sich selbst aufzuwerten versucht.

Doch wer den Blick für die größeren Zeiträume nicht trainiert und nicht daran gewohnt ist, die eigene Arbeit jeweils mit der anderer und mit einer Idee von Geschichte in Relation zu bringen, dürfte als nächstes auch keinen Begriff von Gesamtwerk – von Œuvre – mehr haben. Ein solcher Begriff war für autonome Künstler unabdingbar, weil er dem, was jeweils entstand, einen Rahmen und damit Verbindlichkeit gab. Nicht nur bezogen auf die Kunstgeschichte, sondern erst recht hinsichtlich dessen, was man selbst davor gemacht hatte, ließ sich jedes neue Werk auf diese Weise einordnen: als Fortschritt oder Bruch oder auch als Rückfall beurteilen. Erst ein Begriff von Œuvre ermöglichte es zudem, künstlerische Ansprüche und Ziele zu definieren und sich immer wieder neu zu motivieren.

Die Motivation einer jüngeren und nächsten Generation von Künstlern dürfte vor allem durch Einladungen von Kuratoren, durch Förderprogramme, andererseits (und seltener) durch globale Markterfolge zustande kommen. Doch insofern das Resonanzen sind, die von außen zu den Künstlern gelangen, sind sie häufig kontingent, was der jeweiligen künstlerischen Arbeit und Entwicklung ihrerseits einen kontingenten Charakter verleiht. So stehen einzelne Projekte und Werke in loserer Verbindung zueinander als zu Zeiten, als Künstler aus autonomer Ambition heraus nach einem Gesamtwerk strebten. Damit aber erfährt im Weiteren der Werkbegriff insgesamt eine Erosion. Es geht darum, einer Aufgabe, Einladung, Nachfrage nachzukommen, eine Idee einer Situation anzupassen und etwas zu machen, das im jeweiligen Moment akut und aktuell zu wirken vermag. Es geht um Reaktionsfähigkeit und -schnelligkeit, so sehr es bisher um Dauerhaftigkeit und Geschichtsträchtigkeit ging. Damit wird ein anderer Typus von Begabung begünstigt, und auch deshalb wird sich innerhalb von ein bis zwei Generationen das öffentliche Bild vom Künstler stark verändern.

Doch wie wird man dann Werke wahrnehmen, die innerhalb des Paradigmas der Kunstgeschichte entstanden sind? Wird man retrospektiv noch einen Sinn für ein Œuvre haben können, wenn das erst einmal keine relevante Kategorie mehr ist? Was soll man würdigen, wenn die Kriterien, die einer Idee von Kunstgeschichte entsprangen, nicht länger interessieren? So wie vieles, das vor dem Zeitalter der Kunstgeschichte – etwa als Artefakt mit religiöser Funktion – entstanden war, eine Umwertung erlebte, als es auf einmal unter kunstspezifischen Kriterien betrachtet und in Kunstmuseen eingegliedert wurde, stehen nun größere Umwertungen bevor, weil Werke, die unter den Bedingungen autonomer Kunst geschaffen wurden, auf Rezipienten treffen, denen die Kriterien von Autonomie und Kunstgeschichte nichts mehr bedeuten.

Ebenso werden die Institutionen, an denen die Idee der Kunstgeschichte sich manifestiert hat, zumindest in eine Krise geraten. Wenn Hans Belting – um ihn nochmals zu zitieren – zurecht bemerkte, dass sich die „Idee von Kunst […] nur aufrechterhalten [ließ], wenn man sie mit einer Idee von Kunstgeschichte verband“, und dass man „deshalb“ für diese mit dem Kunstmuseum einen Ort „erfand“, „an dem alle einzelne Kunst an dem allgemeinen Prinzip von Kunst teilhatte“, dann stellt sich die Frage, welche Rolle dem Museum noch zukommt, wenn Kunst nicht mehr in Kategorien von Geschichte betrachtet wird.[10]

Bereits jetzt müssen Museen sich auf Besucher einstellen, die nicht mehr anerkennen, dass sie die Aufgabe haben, Geschichte darzustellen, Exponate also nicht danach auszuwählen, ob sie aktuellen Standards von Schönheit, Moral oder Wichtigkeit entsprechen, sondern daran zu messen, ob sie für eine bestimmte Zeit und ein bestimmtes Verständnis von Kunst repräsentativ sind. Sind Exponate in einem Museum somit zuerst und vor allem historische Dokumente, so kann sich jemand ohne Begriff von Geschichte davon provoziert fühlen: Warum wird etwas – gar noch mit öffentlichen Geldern – bewahrt und gezeigt, das heutigen Werten widerspricht? Warum also sind Gemälde und Skulpturen mit frauenverachtenden Themen, mit pädophilen Phantasien oder mit kriegsverherrlichenden Szenen ausgestellt? Das alles wird nicht länger gerade wegen seiner Differenz zu heutigen Standards geschätzt, sondern als problematisch, gar als gefährlich und verletzend empfunden. So startete eine junge New Yorkerin im November 2017 eine Petition, in der sie das Metropolitan Museum of Art dazu aufforderte, das Gemälde „Träumende Thérèse“ von Balthus zu entfernen; sie sei „schockiert“ („shocked“) gewesen, es dort vorzufinden, und finde es „verstörend“ („disturbing“), dass „ein junges Mädchen in einer sexuell anzüglichen Pose“ („a young girl in a sexually suggestive pose“) gezeigt, ja dass „die Sexualisierung eines Kindes romantisiert“ werde („this painting romanticizes the sexualization of a child”).[11]

Wird hier die Gegenwart verabsolutiert und damit ein Kunstwerk rückwirkend kriminalisiert, so führt der Verlust einer Idee von Kunstgeschichte in anderen Fällen dazu, Werke nicht länger als autonome Schöpfungen würdigen zu können. Beispielhaft dafür ist ein Streit, den ein Gemälde der US-amerikanischen Malerin Dana Schutz im Frühjahr 2017 auslöste, als es bei der Whitney Biennale in New York ausgestellt wurde. Als Vorbild diente Schutz ein berühmtes Foto, das die von Rassenhass getriebene brutale Ermordung eines schwarzen Jugendlichen (Emmett Till) im Jahr 1955 dokumentiert. Schutz übersetzte das Schwarz-Weiß-Foto in ihre gestische, farbkräftige Malerei, die zugleich eine selbstbewusste Beschäftigung mit dem Stilrepertoire der Klassischen Moderne – von Amadeo Modigliani bis Francis Bacon – darstellt. Gerade ihre Art der Übersetzung des Fotos wurde jedoch als unsensibel, als erneute Brutalität gewertet. In einem offenen Brief, von der Künstlerin Hannah Black verfasst und von zahlreichen anderen Künstlern mitunterzeichnet, wird Schutz zwar zugestanden, als Weiße „Scham“ gegenüber dem Geschehenen zu empfinden, dann aber festgestellt, dass das nicht angemessen zum Ausdruck komme („this shame is not correctly represented“). Vielmehr setze sich die Gewalt der Weißen gegenüber Schwarzen weiter fort, wenn jenes Foto als Rohmaterial („raw material“) für eine Malerei diene, die Teil eines Kunstbetriebs sei, in dem es um „Geld und Spaß“ („profit and fun“) gehe.[12]

Hier wird also nicht mehr anerkannt, dass die Künstlerin in einer kunsthistorischen Tradition steht, in der es selbstverständlich war, Bilder realer Ereignisse in eigene Formsprachen zu verwandeln und damit künstlerische Autonomie zu postulieren. Vielmehr wird rein moralisch-politisch argumentiert, die Debatte damit aber von einer Auseinandersetzung über Kunst in einen Streit über Rassenfragen und soziale Ungleichheit verwandelt. Dieser erhält zusätzlich dadurch Nahrung, dass Schutz auf dem Markt erfolgreich ist: Ist die Wahl des fotografischen Vorbilds nicht erst recht unsensibel oder gar zynisch, wenn damit noch Geld verdient wird? Und was, wenn ihr Gemälde des schwarzen Opfers künftig in der Villa eines durch und durch privilegierten Multimillionärs hängt und dessen gesellschaftlichen Status repräsentieren soll?

Wenn Kunst nicht mehr in Kategorien der Kunstgeschichte gedacht wird und wenn damit zugleich Kriterien an Stellenwert verlieren, die lange Zeit Kunst als Kunst beurteilbar machten, dann sind noch zahlreiche Streits dieses Typs zu erwarten. Dann wird es nicht mehr nur darum gehen, die Werke bisher unterprivilegierter Milieus und Minderheiten an die Öffentlichkeit zu bringen, sondern dann droht umgekehrt denjenigen, die bisher privilegiert waren, eine Sanktionierung. Dann wird sehr vieles fragwürdig, was lange Zeit unverrückbar schien. Dann wird der westliche Begriff von Kunst und von Kunstgeschichte bald wirklich Geschichte sein.

[1] Vgl. https://www.christies.com/salelanding/index.aspx?intsaleid=26844&lid=1&saletitle=&pg=all&action=paging&sid=ecbed9f4-2b84-4fb8-b447-bb830cd7d2f1.

[2] Vgl. https://www.christies.com/salelanding/index.aspx?intsaleid=27244&lid=1&saletitle=&pg=all&action=paging& sid=89ebea00-705f-47a1-9434-00e83ad23c01.

[3] Hans Belting: Das Ende der Kunstgeschichte. Eine Revision nach zehn Jahren, München 1995, S. 11.

[4] Ebd., S. 69f.

[5] François Pinault, zit. n. http://www.theweek.co.uk/83808/damien-hirst-treasures-from-the-wreck-of-the-unbelievable.

[6] Sabine B. Vogel: „Das Ende der Kunst?“, in: Die Presse vom 9. Juli 2017, auf: http://diepresse.com/home/kultur/kunst/5248948/Das-Ende-der-Kunst.

[7] Kolja Reichert: „Es lebe die Kunst! Nur welche? Und warum?“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 9. Mai 2017, auf: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst/plaedoyer-fuer-einen-aesthetischen-streit-in-der-kunst-15004578.html.

[8] Belting, a.a.O. (Anm. 2), S. 69.

[9] http://www.documenta14.de/de/artists/21958/lorenza-boettner.

[10] Belting, a.a.O. (Anm. 2), S. 112.

[11] https://www.thepetitionsite.com/de-de/157/407/182/metropolitan-museum-of-art-remove-balthus-suggestive-painting-of-a-pubescent-girl-thérèse-dreaming/.

[12] http://blackcontemporaryart.tumblr.com/post/158661755087/submission-please-read-share-hannah-blacks.

Als PDF gibt es den Vortrag unter: Kunst jenseits der Kunstgeschichte.

Im November 2018 hielt ich beim zweiten Teil des Doppelkongresses einen Vortrag unter dem Titel „Gegen den Kanon“, der die Gedanken dieses Vortrags aufnimmt und aus einer anderen Perspektive weiterführt – nachzulesen hier.

Fritz Iff 25. März 2018

Sehr relevante Gedanken! Ich stimme auch der Pointe zu, dass der Blick auf die bisherige Kunstgeschichte sich „modernisieren“ kann, also die Zeitgenossen sich herausnehmen, die Gesichte der Kunst quasi aufzusprengen mit dem Gedankenmaterial der Jetztzeit.

Und dennoch frage ich mich, ob die Geschichte überhaupt enden kann? Nur weil z.B. die Kunstgeschichte ihre gewohnte Epochen-Mechanik nicht mehr weiterführen kann, steht die Geschichte ja nicht still. Gerade im Moment lugt schon eine kunstgeschichtliche Revolution um die Ecke, nämlich die Interaktion mit Visualisierungs-Algorihmen, computerkomponierter Musik oder Zufallstexten. Da ist die bisherige Kunstgeschichte wieder einmal Vorgeschichte – die Kunst dringt heraus aus den Heiligtümern (Kirchen und Museen) und erfasst jeden Lebensmoment. Das wäre das Zeitalter der Technologisierung von Kunst bund Architektur. Alles wird parametrisierbar, automatisierbar, „ungesehener“. Ist das dann das Ende oder der viel dickere Band 2 der universalen Kunstgeschichte?

Es könnte auch sein, dass die Kunstgeschichte noch einmal neu erzählt werden müsste und dass dabei einige Kategorien der globalen Perspektive zum Opfer fallen (z.B. die angebliche „tiefe Bedeutung“, die eine westliche Phantasmagorie sein könnte, andere Kulturen sind teilweise viel sensueller orientiert, andere sind mehr dem rein Virtuosen verbunden).

Ich glaube nicht, dass die Geschichte endet, sie zeigt nur, dass in ihr noch eine andere Fortsetzungslogik liegt als bisher. Andererseits könnte ein Ende sein, dass es keine Kunst mehr gibt, sondern z.B. nur noch Dekoration. Gerade die genannten Marketiers (Warhol’s Nachmieter im Promi-Pop, Hirst etc.) Und es keine Stimmigkeit mehr gibt zwischen Zeit, Konzept und Ausführung. Ich glaube nur, das kann man das mit Menschen nicht machen kann. „Alle Menschen sind Künstler“, meinte Beuys und ich denke, ein paar werden sich immer finden.

LikeLike

wolfgangullrich 26. März 2018

Vielen Dank für Ihren Kommentar! Tatsächlich würde ich nicht mutmaßen wollen, dass die Geschichte enden oder stillstehen kann, vielmehr ist die Frage, ob das Sprechen über Geschichte, ja das Bewerten von Artefakten anhand von Kriterien eines Denkens in geschichtlichen Kategorien nicht an ein Ende kommt – oder zumindest nicht mehr die selbstverständliche erste Option ist. Eben dafür scheint es mir mittlerweile ziemlich viele Hinweise zu geben. So mag es weiterhin Revolutionen in der Kunst geben, aber sie werden dann eben nicht mehr als solche diskutiert, weil anderes an den jeweiligen Phänomenen mehr interessiert (die politische Dimension, ökonomische Fragen etc.). – Herzliche Grüße Wolfgang Ullrich

LikeLike

mannigfaltigkeiten 26. März 2018

Letztlich kommt in der Welt, wie sie sich die Kunstgeschichte zurechtgezimmert hatte, nun das etwas verspätet, aber mit großer Wucht an, was auch die Welt erschütterte, wie sie sich die westliche Geschichtschreibung seit dem 19. Jh. zurechtgezimmert hatte (die Meistererzählungen der großen Männer, die Verengung auf den Westen, der kolinale, überhebliche Blick auf den Rest der Welt, die Vernachlässigung der Ökonomie, des Raums, der Mentalitäten). Die Aufzählung könnte man endlos weiterführen.

LikeLike

Ursa Schoepper 6. April 2018

Kunst jenseits der Kunstgeschichte ist ein interessantes aktuelles Thema. Es beinhaltet bereits den Aspekt einer Historizität, also eines Kunstgeschehens innerhalb eines bestimmten Zeitgeschehens respektive Zeitabschnitts. Vermutlich urteilen wir zu früh in unserer heutigen globalen Welt? Geschichte lässt sich vermutlich besser mit zeitlichem Abstand beschreiben.

Desweiteren mache ich als Akteurin die Erfahrung, dass auch Experten Schwierigkeiten zeigen, sich einer Sache neu zuzuwenden, wenn ihnen Vorgänge nicht vertraut sind oder nicht spektakulär genug sind. Häufig meint man etwas zu verstehen und vergisst zu fragen. Weniger urteilen, mehr befragen, die Zeit befragen, die gegenwärtige Zeit und die vergangene Zeit. Wir lernen erkennen im Vergleich.

Zeitgenössisch bedeutet aktuell und muss nicht zwangsläufig einer gleichen Epoche folgen. Wie bedeutsam etwas ist, stellt sich möglicherweise erst nach einer zeitlichen Weile, auch Wende, heraus. Weshalb Geschichte neu schreiben? Spannender dürften Betrachtungen im Vergleich sein.

LikeLike

Pingback: Gegen den Kanon